株式会社サワダ製作所 代表取締役 澤田 浩一 の日記 | 経営者会報 (社長ブログ)

株式会社サワダ製作所 代表取締役 澤田 浩一 の日記です

前ページ

次ページ

2007年09月05日(水)更新

商品・サービス名抜きで自社を語る

<質問>

経営者会報ブロガーのみなさまにお聞きしたいことがあります。

「商品・サービス名を出さずに御社について説明してください」

と聞かれたら、どのようにお答えになりますか。

その際の着眼点は、「自社の強み」や「差別化ポイント」なのでしょうか。

あるいは、もっと別のものなのでしょうか。

(明治大学商学部 石黒美帆さん)

手前どもは、「ものづくり」の会社ですから、得意とする「ものづくり(製品)」のことを語らずに自社を述べることはできません。

弊社の「お客さまへの約束」にあるように、

「ものづくり」を通して、

お客様に安心してプラントやボイラー設備などの現場で日々がんばっておられるお客様に

「安心感を提供する」、

「必要なときにいつでも安心して取引いただく」、

それが弊社の使命だと、社員一同思っております。

経営者会報ブロガーのみなさまにお聞きしたいことがあります。

「商品・サービス名を出さずに御社について説明してください」

と聞かれたら、どのようにお答えになりますか。

その際の着眼点は、「自社の強み」や「差別化ポイント」なのでしょうか。

あるいは、もっと別のものなのでしょうか。

(明治大学商学部 石黒美帆さん)

手前どもは、「ものづくり」の会社ですから、得意とする「ものづくり(製品)」のことを語らずに自社を述べることはできません。

弊社の「お客さまへの約束」にあるように、

「ものづくり」を通して、

お客様に安心してプラントやボイラー設備などの現場で日々がんばっておられるお客様に

「安心感を提供する」、

「必要なときにいつでも安心して取引いただく」、

それが弊社の使命だと、社員一同思っております。

2007年09月04日(火)更新

工場レイアウトで一番困ったのがトイレの位置?

コンペで採用された新工場のレイアウト案を基に、工場内での実際の動きや予算などにあわせてさらに検討を加えています。

最後まで困ったのは、トイレの位置。

工場の広さは現状よりほんの少し余裕を持っただけなので、

動線優先で機械を配置すると工場の中に何とトイレを置く場所がない・・・・(汗;)

入り口付近にスペースがあるけど、ここに置くと一番奥の作業者が走ってトイレに駆け込むことになりかねないから、これはちとヤバイ。

男所帯の工場では小より、大の方が切実ですから。。。。。

結局、建築業者さんと相談して、臭気を換気する必要と配管の長さを考えてトイレの位置は壁際に、そこにあった機械の配置を少し変えることにしました。

最後まで困ったのは、トイレの位置。

工場の広さは現状よりほんの少し余裕を持っただけなので、

動線優先で機械を配置すると工場の中に何とトイレを置く場所がない・・・・(汗;)

入り口付近にスペースがあるけど、ここに置くと一番奥の作業者が走ってトイレに駆け込むことになりかねないから、これはちとヤバイ。

男所帯の工場では小より、大の方が切実ですから。。。。。

結局、建築業者さんと相談して、臭気を換気する必要と配管の長さを考えてトイレの位置は壁際に、そこにあった機械の配置を少し変えることにしました。

2007年09月03日(月)更新

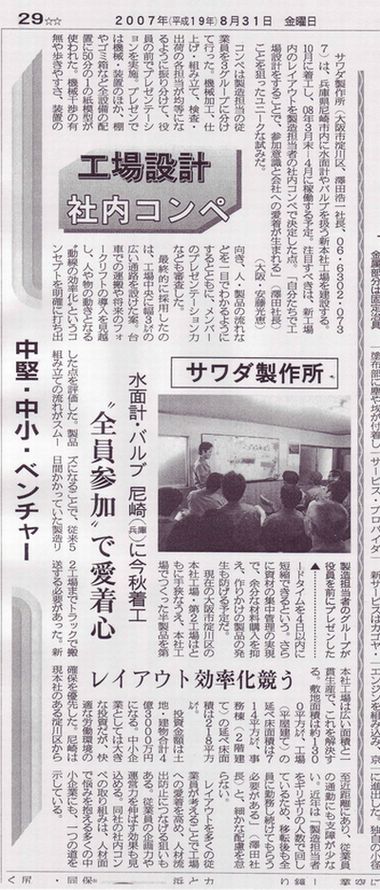

新工場建設の取り組みが日刊工業新聞に掲載されました

先日行った工場レイアウトコンペの取り組みが「自分たちで工場設計することで、参加意識と会社への愛着が生まれる」ことを狙ったユニークな試みとして、8月31日付けの日刊工場新聞に取上げられました。

ありがとうございます。

ありがとうございます。

2007年08月30日(木)更新

女性がマネジャーになる場合の留意点

<質問>

職場で女性が上のポジションに立つ場合、気をつけるべき点などがあれば、教えてください。

(明治大学商学部 角田はるかさん)

弊社には実際女性のマネージャーがいますので、この質問については彼女に答えてもらおうと思います。

以下、彼女が書いてくれたものをそのまま掲載します。

私も女性の多い職場にいたことがあるので、納得できるところもあります。

是非参考にしてください。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

管理職になって増えたのは対外的な交渉です。

初対面の場合は、どうしても女性ということで甘くみられたりするもので、すこしだけ背伸びしたりもします。

もちろんそのために日ごろからいろいろな情報収集は欠かせません。

社内ではできるだけ自然体。

ここでムリしていて長くは続けられません。

ただ、女は、ものの見方がかたよっているとか、感情的になりやすい、なんて言われないよう、意識して視野を広げ、冷静に対処するようにしています。

冷静でいられないことも多々ありますが・・・

これは一般的なのかどうかわかりませんが、部下は女性のほうがやりにくいと感じます。

どちらも同性だからわかってくれている、と勝手に解釈してしまうからでしょうか?

そんなコミュニケーション不足を解消するには、ひたすら率直な話し合いだと思います。

社内に同じような立場の女性がいないので、なかなか悩みを相談できる人もなく、ストレスがたまりがちです。

私は、そんなとき社外のセミナーに参加します。

外から自分の会社を見たり、いろんな人の話をきくことができ、また違った見方ができるようになります。

何より一番大事なことは自分が女性だからと意識しすぎないことでしょうか。

自分らしく仕事をすることが大切だと思います。

職場で女性が上のポジションに立つ場合、気をつけるべき点などがあれば、教えてください。

(明治大学商学部 角田はるかさん)

弊社には実際女性のマネージャーがいますので、この質問については彼女に答えてもらおうと思います。

以下、彼女が書いてくれたものをそのまま掲載します。

私も女性の多い職場にいたことがあるので、納得できるところもあります。

是非参考にしてください。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

管理職になって増えたのは対外的な交渉です。

初対面の場合は、どうしても女性ということで甘くみられたりするもので、すこしだけ背伸びしたりもします。

もちろんそのために日ごろからいろいろな情報収集は欠かせません。

社内ではできるだけ自然体。

ここでムリしていて長くは続けられません。

ただ、女は、ものの見方がかたよっているとか、感情的になりやすい、なんて言われないよう、意識して視野を広げ、冷静に対処するようにしています。

冷静でいられないことも多々ありますが・・・

これは一般的なのかどうかわかりませんが、部下は女性のほうがやりにくいと感じます。

どちらも同性だからわかってくれている、と勝手に解釈してしまうからでしょうか?

そんなコミュニケーション不足を解消するには、ひたすら率直な話し合いだと思います。

社内に同じような立場の女性がいないので、なかなか悩みを相談できる人もなく、ストレスがたまりがちです。

私は、そんなとき社外のセミナーに参加します。

外から自分の会社を見たり、いろんな人の話をきくことができ、また違った見方ができるようになります。

何より一番大事なことは自分が女性だからと意識しすぎないことでしょうか。

自分らしく仕事をすることが大切だと思います。

2007年08月29日(水)更新

こんにゃくでアスベスト除去

最近コンニャクゼリーで喉をつまらせたりで、イメージがすっかり低下したコンニャクですが、

煮溶かしたりすると防水性、機密性を発揮するので昔から和傘なんかに使われたりする不思議な食べ物です。

(ちなみに石川五右衛門の斬鉄剣で斬れないものの一つだそうです。)

そのコンニャクでアスベスト除去をする、という特許があるそうです。

実用化されているかどうかは定かではありませんが・・・。

=>お豆腐ランド/こんにゃくでアスベスト除去

煮溶かしたりすると防水性、機密性を発揮するので昔から和傘なんかに使われたりする不思議な食べ物です。

(ちなみに石川五右衛門の斬鉄剣で斬れないものの一つだそうです。)

そのコンニャクでアスベスト除去をする、という特許があるそうです。

実用化されているかどうかは定かではありませんが・・・。

=>お豆腐ランド/こんにゃくでアスベスト除去

2007年08月28日(火)更新

組織作りを考える⑨ コミュニケーション

組織作りについて必要なポイントをいろいろと述べてきました。

最後に取上げたいポイントはコミュニケーション。

組織のコミュニケーションにはフォーマルなものとインフォーマルなものがあります。

一番良いのはインフォーマルな形を残しつつ、フォーマルな議論をどんどんしていくようなコミュニケーションのあり方。

そうすることで議論の質が上がり、チームで課題を解決していくことができるようになります。

どういう会社にも良くあることですが、

弊社には営業は営業、製造は製造と結構他部署のことには口を出さない、

何をやっているかわからない、という体質がありました。

部門同士の会議でもフォーマルさが前面に出て、

ある人曰く、

「国会議事堂のような会議」

だと。

そこで弊社では「三位一体会議」という会議を定期的に始めています。

部門長が集まった「経営会議」、という形にしてしまうと議題中心になり、

会議そのものがフォーマル過ぎて、見えない課題を取りこぼしてしまうことがあります。

だから一歩引いて、気楽に自由に、でも真剣に部門間に渡る課題を話し合える場、としています。

また会議が終わった後に会議で起ったプロセスを振り返ります。

そうすることで次の会議のやり方の改善が出来るから。

まだまだ参加者がこなれていないところもありますが、少しずつ質を高めてチームで行う会社の意志決定機関の役割を果たせたら、と思っています。

課題やリスクが多く、競争が激しい、何があるかわからない世の中です。

中小企業のこれからのあり方は一人の経営者が何でも決めるのではなく、チームで様々な課題を解決できるような組織作りが必要です。

スタッフの役割や責任を明確にした組織の枠作りをする、人材育成のPDCAをしっかり回す、自分で問題を見つけ出す意識付けを行う、社内のコミュニケーションの仕組みを作る、

こういったことが強い組織を作っていくのではないかと思っています。

この項、了

最後に取上げたいポイントはコミュニケーション。

組織のコミュニケーションにはフォーマルなものとインフォーマルなものがあります。

一番良いのはインフォーマルな形を残しつつ、フォーマルな議論をどんどんしていくようなコミュニケーションのあり方。

そうすることで議論の質が上がり、チームで課題を解決していくことができるようになります。

どういう会社にも良くあることですが、

弊社には営業は営業、製造は製造と結構他部署のことには口を出さない、

何をやっているかわからない、という体質がありました。

部門同士の会議でもフォーマルさが前面に出て、

ある人曰く、

「国会議事堂のような会議」

だと。

そこで弊社では「三位一体会議」という会議を定期的に始めています。

部門長が集まった「経営会議」、という形にしてしまうと議題中心になり、

会議そのものがフォーマル過ぎて、見えない課題を取りこぼしてしまうことがあります。

だから一歩引いて、気楽に自由に、でも真剣に部門間に渡る課題を話し合える場、としています。

また会議が終わった後に会議で起ったプロセスを振り返ります。

そうすることで次の会議のやり方の改善が出来るから。

まだまだ参加者がこなれていないところもありますが、少しずつ質を高めてチームで行う会社の意志決定機関の役割を果たせたら、と思っています。

課題やリスクが多く、競争が激しい、何があるかわからない世の中です。

中小企業のこれからのあり方は一人の経営者が何でも決めるのではなく、チームで様々な課題を解決できるような組織作りが必要です。

スタッフの役割や責任を明確にした組織の枠作りをする、人材育成のPDCAをしっかり回す、自分で問題を見つけ出す意識付けを行う、社内のコミュニケーションの仕組みを作る、

こういったことが強い組織を作っていくのではないかと思っています。

この項、了

2007年08月27日(月)更新

大阪リエ研 開催100回

弊社は8社が合同で3Sに取り組む異業種交流会、OPI(大阪生産革新研究会)に属していますが、先日、OPIの先輩格にあたる大阪リエンジニアリング研究会の活動100回記念大会が催されました。

この会には経営者会報ブログの枚岡合金工具さんも参加されています。

そのときの様子が本日の日刊工業新聞に掲載されています。

8年間で100回の取り組み、3Sは「継続はまさにチカラなり」です。

OPIの活動はまだ1年あまりですが、先輩企業を見習って日々研鑽に励みたいと思います。

この会には経営者会報ブログの枚岡合金工具さんも参加されています。

そのときの様子が本日の日刊工業新聞に掲載されています。

8年間で100回の取り組み、3Sは「継続はまさにチカラなり」です。

OPIの活動はまだ1年あまりですが、先輩企業を見習って日々研鑽に励みたいと思います。

2007年08月24日(金)更新

組織作りを考える⑧ 問題を自分で見つけることの重要性

組織づくりには、明確な役割を決めた枠組みづくり、人材育成が大切なことを述べました。

もうひとつ大事なこと、

それは社員一人一人が考えて、自分で問題を見つけ出す意識付けを行うことです。

例えば弊社では、製造業8社が集まった大阪生産革新研究会(OPI)という会に入っています。

ここでは3Sについて学び、各社持ち回りでお互いの会社を訪れ、工場をウォッチングしながらお互いが切磋琢磨を行っていますが、弊社ではこの会には基本的に社員が参加しています。

理由は、3Sの意義は何かを知ってほしいから、

他社の良いところを自社に持ち帰って生かして欲しいから。

でも何よりも自社にどんな問題があるのかを自分の頭で考えて見つけ出して欲しいから。

良い組織を作るには、自分で問題を見つけていくチカラが必要です。

自社の問題は何なのか、それを社員一人一人が見つけだして、解決していこうとする、

そういったことが会社の付加価値の向上につながり、より筋肉質の組織を作っていくことになります。

つづく・・・・

もうひとつ大事なこと、

それは社員一人一人が考えて、自分で問題を見つけ出す意識付けを行うことです。

例えば弊社では、製造業8社が集まった大阪生産革新研究会(OPI)という会に入っています。

ここでは3Sについて学び、各社持ち回りでお互いの会社を訪れ、工場をウォッチングしながらお互いが切磋琢磨を行っていますが、弊社ではこの会には基本的に社員が参加しています。

理由は、3Sの意義は何かを知ってほしいから、

他社の良いところを自社に持ち帰って生かして欲しいから。

でも何よりも自社にどんな問題があるのかを自分の頭で考えて見つけ出して欲しいから。

良い組織を作るには、自分で問題を見つけていくチカラが必要です。

自社の問題は何なのか、それを社員一人一人が見つけだして、解決していこうとする、

そういったことが会社の付加価値の向上につながり、より筋肉質の組織を作っていくことになります。

つづく・・・・

2007年08月23日(木)更新

組織作りを考える⑦ 育成について

チームとしてのそれぞれの役割を明確化して、組織の具体的な枠組みができたなら、

次は育成の仕組みをつくることが必要です。

弊社の場合、ISO9001の仕組みを使ってスキルマップを利用した教育訓練を行ったり、

新人には期限を明示したマイルストーンを設けて戦力化を図る、ということを行っています。

新人と言っても、弊社は世代交代の時期に当たっていますから、採用は基本的には中途採用です。

異業種でもある程度の能力があって、弊社で能力が発揮できるかな、と見込んだら採用をしています。

ただし中途採用、と言ってもまったく異業種からの転職が多いですから、即戦力とはなかなか行きません。

また業務を引き継ぐ側も今まで経験でやってきましたから、マニュアルもなく当然体系だった教え方もありません。

自然教育訓練はOJT中心になります。

そこで弊社では主な業務を洗い出して、

縦軸に業務内容、横軸にはだいたいこの時期にはここまでマスターしてほしいという期間を書いた一覧表を作成しています。

この表を新人に目標として渡して、実行具合を定期的にチェックします。

また研修日報という形で日々学んだことを書いてもらいます。

これがある程度溜まってくると、立派な業務マニュアルとなります。

この仕組みを導入することで、新人教育の期間が大幅に短縮できました。

次に必要なのは、評価をきちんとしてあげること。

弊社の場合、目標管理制度を導入していますので、この仕組みを使ってきちんと半年に1回評価をしています。

できたこと、できなかったこと、

できなければ何故うまくいかなかったのか、

それは会社の方針自体や上司の関与がまずかったのか、

行うタイミングが悪かったのか、

それからこれから期待することは何なのか、

そういったことについて本人と上司が話し合って本人が納得することが大事です。

それが次の目標設定になります。

つづく・・・

次は育成の仕組みをつくることが必要です。

弊社の場合、ISO9001の仕組みを使ってスキルマップを利用した教育訓練を行ったり、

新人には期限を明示したマイルストーンを設けて戦力化を図る、ということを行っています。

新人と言っても、弊社は世代交代の時期に当たっていますから、採用は基本的には中途採用です。

異業種でもある程度の能力があって、弊社で能力が発揮できるかな、と見込んだら採用をしています。

ただし中途採用、と言ってもまったく異業種からの転職が多いですから、即戦力とはなかなか行きません。

また業務を引き継ぐ側も今まで経験でやってきましたから、マニュアルもなく当然体系だった教え方もありません。

自然教育訓練はOJT中心になります。

そこで弊社では主な業務を洗い出して、

縦軸に業務内容、横軸にはだいたいこの時期にはここまでマスターしてほしいという期間を書いた一覧表を作成しています。

この表を新人に目標として渡して、実行具合を定期的にチェックします。

また研修日報という形で日々学んだことを書いてもらいます。

これがある程度溜まってくると、立派な業務マニュアルとなります。

この仕組みを導入することで、新人教育の期間が大幅に短縮できました。

次に必要なのは、評価をきちんとしてあげること。

弊社の場合、目標管理制度を導入していますので、この仕組みを使ってきちんと半年に1回評価をしています。

できたこと、できなかったこと、

できなければ何故うまくいかなかったのか、

それは会社の方針自体や上司の関与がまずかったのか、

行うタイミングが悪かったのか、

それからこれから期待することは何なのか、

そういったことについて本人と上司が話し合って本人が納得することが大事です。

それが次の目標設定になります。

つづく・・・

2007年08月22日(水)更新

組織作りを考える⑥ 組織作りはチーム作り

経営理念のキーワード、“三位一体”の状態になるように、

経営感覚を持ったスタッフいかに作るか、と言うことと、

ベテランのノウハウをうまく引き継ぐこと、

これが弊社の人作りの課題です。

そのためには、組織としての枠組みをきちんとしてあげないといけません。

経営理念を決め、あるべき姿を示し、各人の能力や適性をしっかりみて、人に合わせて組織デザインを行って、それぞれの役割を決めてあげることが大事です。

例えば弊社のある部門には古手のベテラン部長がいますが、彼は実務については強いけど戦略を立てたり、具体的な経営目標や計画を立てたりなどのマネジメント面ではどちらかと言えば苦手な方です。

だから若手の課長にサポートをさせて、

若手に今後の部門としての戦略を考えてもらう、

チームぐるみで知恵を絞って動く、

という仕組みにしています。

またそのときに大事なのは、その人の適性にあわせて役割と権限、それから責任の範囲を本人と話し合いながら明確に決めること。

たとえば

「○○さんは部長として現場でさらに活躍してもらうけど、部門の戦略や具体的な経営目標、計画を立てるのには荷が重過ぎるから、××課長が代わりにしてね」

といった具合に。

そのプロセスをおろそかにすると各スタッフの役割があやふやになりうまくいきません。

人材の少ない中小企業では、スタッフの役割を決め、チームとしてみんなで知恵を絞って経営していくことが大事だと思います。

つづく・・・

経営感覚を持ったスタッフいかに作るか、と言うことと、

ベテランのノウハウをうまく引き継ぐこと、

これが弊社の人作りの課題です。

そのためには、組織としての枠組みをきちんとしてあげないといけません。

経営理念を決め、あるべき姿を示し、各人の能力や適性をしっかりみて、人に合わせて組織デザインを行って、それぞれの役割を決めてあげることが大事です。

例えば弊社のある部門には古手のベテラン部長がいますが、彼は実務については強いけど戦略を立てたり、具体的な経営目標や計画を立てたりなどのマネジメント面ではどちらかと言えば苦手な方です。

だから若手の課長にサポートをさせて、

若手に今後の部門としての戦略を考えてもらう、

チームぐるみで知恵を絞って動く、

という仕組みにしています。

またそのときに大事なのは、その人の適性にあわせて役割と権限、それから責任の範囲を本人と話し合いながら明確に決めること。

たとえば

「○○さんは部長として現場でさらに活躍してもらうけど、部門の戦略や具体的な経営目標、計画を立てるのには荷が重過ぎるから、××課長が代わりにしてね」

といった具合に。

そのプロセスをおろそかにすると各スタッフの役割があやふやになりうまくいきません。

人材の少ない中小企業では、スタッフの役割を決め、チームとしてみんなで知恵を絞って経営していくことが大事だと思います。

つづく・・・

| «前へ | 次へ» |

- 義経号の水面計を手掛けることになりました [05/13]

- マインドマップ 組織内インストラクターの資格を取りました [04/30]

- 盛和塾で稲盛経営者賞を受賞致しました [07/19]

- 岩手大学附属中学校様 工場見学その後 [07/16]

- 岩手大学教育学部附属中学校様 工場見学 [07/03]

- 半年間の取り組み [07/02]

- 本年もよろしくお願い申し上げます [01/07]

- エフラットのクラウド [11/26]

- 書籍「社長! 「非常識社員」はこう扱いなさい」を読みました [10/30]

- 第二回 3Sサミットに行ってきました [10/22]

- 2014年5月(1)

- 2014年4月(1)

- 2013年7月(4)

- 2013年1月(1)

- 2012年11月(1)

- 2012年10月(4)

- 2012年9月(1)

- 2012年8月(2)

- 2012年7月(3)

- 2012年6月(6)

- 2012年5月(9)

- 2012年1月(2)

- 2011年9月(1)

- 2011年7月(2)

- 2011年6月(2)

- 2011年5月(1)

- 2011年4月(1)

- 2011年3月(2)

- 2011年2月(3)

- 2011年1月(3)

- 2010年12月(3)

- 2010年11月(2)

- 2010年10月(4)

- 2010年9月(5)

- 2010年8月(8)

- 2010年6月(1)

- 2010年5月(3)

- 2010年4月(8)

- 2010年2月(2)

- 2010年1月(2)

- 2009年12月(2)

- 2009年11月(5)

- 2009年10月(2)

- 2009年9月(8)

- 2009年8月(3)

- 2009年7月(5)

- 2009年6月(4)

- 2009年5月(8)

- 2009年4月(7)

- 2009年3月(6)

- 2009年2月(3)

- 2009年1月(3)

- 2008年12月(4)

- 2008年11月(3)

- 2008年10月(4)

- 2008年9月(5)

- 2008年8月(4)

- 2008年7月(9)

- 2008年6月(3)

- 2008年5月(4)

- 2008年4月(6)

- 2008年3月(9)

- 2008年2月(4)

- 2008年1月(8)

- 2007年12月(9)

- 2007年11月(15)

- 2007年10月(11)

- 2007年9月(11)

- 2007年8月(19)

- 2007年7月(10)

- 2007年6月(11)

- 2007年5月(9)

- 2007年4月(11)

- 2007年3月(13)

- 2007年2月(9)

- 2007年1月(14)

- 2006年12月(14)

- 2006年11月(12)

- 2006年10月(14)

- 2006年9月(12)

- 2006年8月(15)

- 2006年7月(13)

- 2006年6月(17)

- 2006年5月(19)

- 2006年4月(12)

- 2006年3月(1)

最新トラックバック

-

新刊『社長!「非常識社員」はこう扱いなさい!』店頭展開開始!

from なにわの社労士発~「今日もこんなええことありました」

新刊『社長!「非常識社員」はこう扱いなさい』の店頭展開が開始になりました。 昨日、FBで東京の神田啓文堂さんでの購入情報を得たのですが 大阪は今日からだと思ったので、朝一番で事務所の最寄りの書店である 紀伊国屋書店本町店さんにお邪魔したところ、まさに品出しの真っ最中でした! 書店員さんに「私の本なんです!どうぞよろしくお願いします!」とご挨拶。 そして新刊はこのよ -

読書について

from 学生が朝会や社会人セミナーに参加してみた感想を綴るブログ

いつもお世話になっている 経営者会報ブログ。 >>トップページ 経営者や国家資格保有者、個人事業主など 限... -

周りの雰囲気をよくする言葉

from アイデアホイホイ

いい雰囲気をつくる魔法の言葉 -

橋下府知事のシンポジューム映像

from 若手製造業 特殊変圧器メーカー 治部電機株式会社 代表取締役 治部 健 (じぶけん)日記

先日、澤田社長のブログで紹介された㈱共伸技研社長の加藤さんが大阪府知事橋下徹氏にはじめて会ったシンポジューム映像が公開されました! その1 その2 大阪リーガ... -

橋下知事に感謝の気持ちをお伝えしました!

from かっちゃん社長のブログ@工業用ブラシの共伸技研っ!

昨日のなぞの日記の答えですが(^^昨日の夜、橋下知事のパーティーに出席することができました。橋下知事に工場見学に来ていただきたい!と2月26日のブログでエントリーしたあと、お会いする人お会いする人に、話をしているうちに、パーティーの券をいただけるというお....

ログイン

ログイン

コメント一覧